无锡以运河为轴线,水系纵横交错。大运河为这座城市带来了无尽的商机,运河两岸自古以来“商贾云集、船乘不绝”,运河两岸分布着历史上有名的米市、布市、丝埠和钱埠及相应的“四大码头”。繁荣的经济,也为无锡人才的集聚打下了坚实的物质基础。

中国历史上无锡出了许多名人,大多为历代朝廷命官。他们功成身退回无锡致仕养老,朝廷常赏赐大片宅地让他们安心养老。这大片宅地的街区也成为望族后代繁衍生息的祖居。当年无锡城内提到小河上便会联想到“少宰第”孙家,大河上市秦淮海秦家的后代。说起杨家,无锡人会问他是“旗杆下”杨呢,还是“留芳声巷”杨?说起“西溪下”那是薛福成的后裔。其他还有“师古河”王家等。

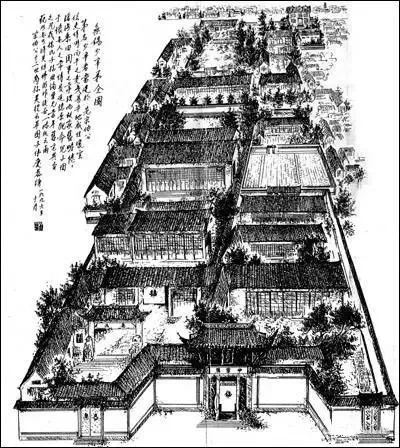

现在无锡保存最老街区之一的“小娄巷”其历史可追溯到宋高宗赵构南渡,至今已有800年历史了。当年作为帝师的谈信保护九王子赵构躲避金兵追袭,离开京都汴梁(今河南开封)南渡长江,在临安(今浙江杭州)建立了南宋朝廷,偏安江南。高宗皇帝为了酬谢这位劳苦功高的师傅,赏赐了大片宅第和土地,以无锡城内“鸣珂里”为中心,几乎占有了无锡城内一半的地方。当时在无锡有“谈半城”之称。鸣珂里即现在的小娄巷以及小河上(今崇宁路),其封底涉及到东郊槐古桥、南门外谈渡桥、木栖厅、西郊管社山等一带。谈家的宅第在鸣珂里,木栖厅是谈家的仓厅,即收租的地方。

小娄巷原貌

谈氏家族由南宋至明代,几经盛衰。到明代中叶,曾于明嘉靖年间担任过兵部尚书、右都御史高官的谈凯兴起,谈氏中兴,声势煊赫达到极点。谈凯对老母非常孝顺,他重金在小娄巷底建造了号称当时无锡城内第一园林的“万备堂”,让老人欢度晚年。谈凯死后,谈氏后裔遵照谈凯生前叮嘱,送给孙继皋大片土地建造了“少宰第”。这块土地前通小河上,后达小娄巷,有七八造进深。从此,小河上成了孙继皋后裔的族居地,形成了小河上孙氏望族。

少宰第

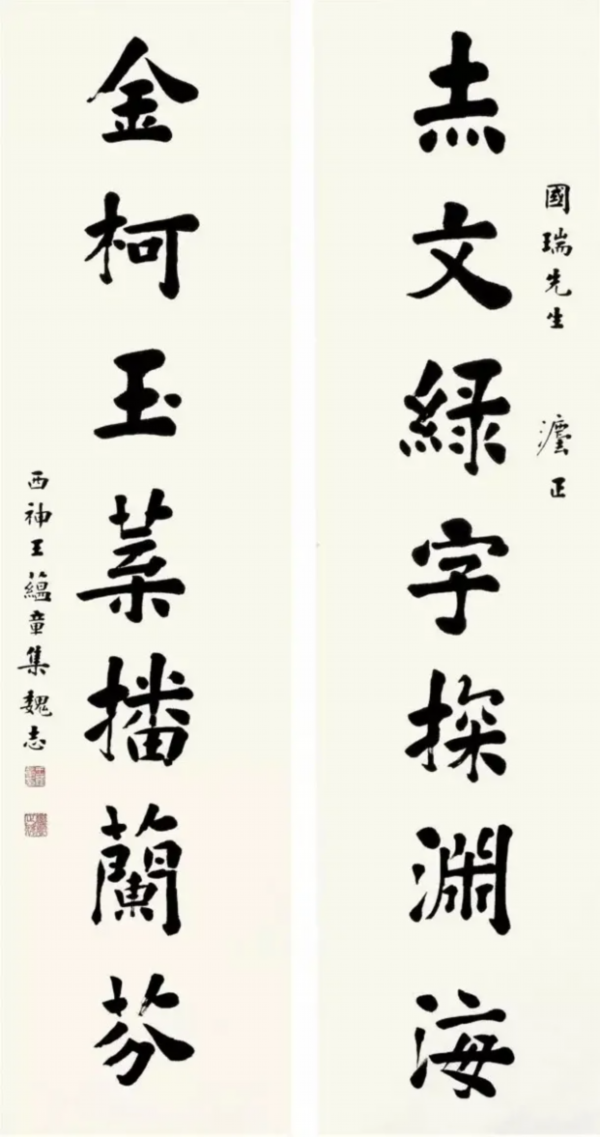

明末清初,谈氏逐渐衰落,将小娄巷大批房屋转让给王、秦二姓。其中王姓从谈氏手中购得了包括北宋年间进贡的著名花石纲中的奇石“五老峰”在内的庭园以及小河上的“章庆堂”,王氏另有一支居住在“师古河上”。清同治、光绪年间清代中兴名将曾、左、李、彭中的彭玉麟和住在章庆堂内的王榖荪(钧鉴),交情颇深。彭玉麟在担任长江水师提督任内巡视长江江防行经无锡时每每停靠。彭玉麟宽袖长袍,不带任何随从,到小河上微服造访仅有秀才功名的王榖荪,可见二人私交之深。王榖荪留彭吃饭,只须到大市桥街林记肉店买些酱五花即可;如设宴招待,彭玉麟拂袖便走。巧合的是过了几十年,二十世纪三十年代,国民党元老吴稚晖与师古河上的王蕴章私交甚深,吴稚晖每次到无锡便在王蕴章家住宿。王蕴章招待吴稚晖也是家常便饭,席间花二毛钱到三凤桥慎馀肉庄买一味酱五花是必不可少的。王蕴章是民国年间的无锡名士,曾应张元济的邀请,参与编纂《辞海》。王蕴章擅雕刻金石印章。书法也佳,平时以卖字、雕印维持生活。沦陷期间,王蕴章贫病交迫不幸故世。

王蕴章

王蕴章 楷书对联

大河上秦氏一族,自宋代定居以后,在元末明初,曾移居北门外大河池沿附近,不久迁回大河上。明代嘉靖年间,曾任尚书的秦金崛起,秦氏一族步入鼎盛期。大河上文渊坊以及金匮山房等著名园林建筑,都在这个时期建成。综观大河上、小河上自谈、孙、秦、王等望族聚居后,六箭河两岸的房屋都是明、清两代遗留下来富有江南园林风格的建筑,大多是六七进甚而有八九进深的深宅大院。如小河上,它的后门直通小娄巷,大河上的后门直通大娄巷。咸丰十年,金匮山房和秦廿房被烧成一片废墟,烧剩的备弄,便成了大河上通向大娄巷的一条通道。

明、清两代曾煊赫一时的望族,还有南门外嘉靖年间莫怀古继承先辈的祖业,在莫宅兜住宅附近建造的莫家花园。莫家花园建造在运河的支流虹桥河周围,花园内有定胜、金钩、玉带、知足四座桥联接,可见当年莫家花园占地之广、规模之大。明代中叶除南门莫家外,还有城内三箭上冉泾桥畔的邵宝宅第、盛颙宅第所在的盛巷东至新生路口,西达现盛巷桥街(即现在的中山路北段),城中公园内大河池也是盛家花园中的河池,还有清代康熙、乾隆年间治黄河有功的嵇璜父子的宅第在学前街上。由于后裔没有杰出的人物代代相传,形成不了有深远历史的望族。至民国年间除莫家花园的四座石桥保存外,其余的都只残留地名了。

旗杆下杨家是杨氏聚居之地,到杨艺芳已是第九代。同治三年(1864年)旗杆下杨氏毁于兵火。杨艺芳兄弟于同治五年(1866年)在大成巷另建新宅。光绪十年(1884年)杨艺芳在旗杆下旧宅基础上复建新屋。杨藕芳的后裔杨森干建新宅在道长巷底,这座新房已是中西合璧的建筑,外墙红砖结构墙缝。杨氏另一支杨味云建新宅在太平桥五福弄(现名长大弄),即有名的庭园建筑“云薖园”。至此旗杆下杨氏的宅第已遍布城北隅,自旗杆下至道长巷、大成巷、长大弄一带,在民国年间成为无锡第一大族。

云薖园

清朝末年无锡另一个望族是“西溪下”的薛家,薛福辰、薛福成两兄弟,薛福辰官高显赫,精通医理,曾为慈禧太后看过病;薛福成曾出使英、法、意、比四国,正三品,赐二品顶戴。薛福成任职期间,便在前西溪建“钦使第”,始建于清光绪十六年(1890年),落成于光绪二十年(1894年)。这是晚清官员的一幢完整恢宏的建筑物,占地12000平方米,包括薛家花园、薛仓厅在内,加上后建的薛南溟故居、薛汇东故居,组成了西溪下薛家望族的聚居地。

杨、薛两大族在进入民国年代后,他们居住的街区没有衰落,反而扩展,主要是他们的主要人物在居官任内,便因接触洋务的机遇,创办了一些民族工业。如杨艺芳于光绪二十二年(1896年)在无锡东门外建成业勤纱厂,厂内机器全由德国进口。业勤纱厂非但是无锡首创,也是中国民间首创机器环锭纺织的第一家。接着杨氏的后裔杨翰西等相继创设广勤纱厂、广丰面粉厂等工业。薛福成的后裔薛南溟、薛寿堂、薛寿鸣也都投身于缫丝、水泥等新兴工业。他们的收入已不局限于依赖田租、房地产的收入,经营现代工商业使他们的经济实力与日俱增,所居街区非但没有萎缩,反而有所扩大。

钦使第

随着民族工业在无锡蓬勃发展,新的望族随之兴起,新的聚居处也随之增加。如荣宗敬、荣德生兄弟崛起,荣巷老街随之形成。严家桥唐氏一族随着唐星海经营庆丰纱厂的成功,复兴路上建造起了漂亮的洋房,唐氏家族另一位唐烨如就在唐星海洋楼对面建造起了五间门面五造进深的豪宅。荡口的实业家华绎之也在新开河(三箭河)承贤桥北建造了规模宏大的豪宅,这所豪宅在抗战期间,一直被日本占领者作为日本驻锡部队的司令部。可惜由于抗日战争的爆发,复兴路和新开河两地没有形成新望族的聚居地。

虹桥下即现在学前路顾家,由于出了一位杰出的教育家顾毓琇,使无锡人仍能看到当年无锡望族顾家的存在。还有便是市中心七尺场的钱家。钱家出生于鸿声,是出院士和学者的望族,共有十位院士。迁入城内七尺场的钱基博(子泉)、钱基厚(孙卿)兄弟非但在商业上有所成就,在学术上造诣成就更大,钱氏两兄弟都是国学大师,他们的后代钱钟书更是杰出的学者。

钱钟书故居

无锡望族的后裔,都人才辈出,如大河上秦氏出了一位中共早期的领导人秦邦宪,无锡老图书馆早期创始人之一便是小娄巷秦氏的后裔。著名的王选,便出身于小娄巷的王氏家族。为了纪念他们都建立了纪念馆,从而使这些老街巷也随之永远铭刻在无锡人的记忆中。

由于杨荫浏抢救了无锡民间音乐家华彦钧(阿炳)那首传世的不朽乐曲《二泉印月》,致使他同样名声显赫,他是属于“留芳声巷”杨氏家族的。

无锡不同年代留下的老街巷,见证了无锡从传统封建官僚家族逐渐过渡到现代的工商事业家家族的历史,从这个嬗变过程中,也充分反映了无锡近百年的历史演变。由此说明,无锡老街巷的变迁同样是研究无锡近、现代社会历史变化的重要佐证。

(来源:学习强国无锡学习平台 本文选自《无锡历史掌故从书——无锡桥街巷》)

我要说两句