无锡,古运河穿城而过,刻画了“江南水弄堂、运河绝版地”“千里运河独一环”的奇景,书写了“四大码头”的传奇。而关于运河与无锡的故事,还有不少亟待挖掘······

抗战胜利后的1948年,有一位文人希吾伊先生为胜利门撰写了一副楹联:“胜利门原是北门,门里男女老幼,进出忙碌不息;莲蓉桥俗称大桥,桥下轮艇船舟,往来穿流如梭。”该联曾经刊载于1948年9月4日的无锡《大锡报》副刊版。该联十分形象、贴切地描述了无锡胜利门的景象和作用。

胜利门以前是无锡古城北门。据元朝王仁辅编著的《无锡志》记载:无锡古城的城墙始建于“宋乾兴年间”,即公元1022年。城门的建造年代据史料推断也修建于此时。不过有明确历史记载的就要到明嘉靖三十三年,无锡知县王其勤率众筑城抗倭,修建了无锡城的四座城门,北南东西四城门分别命名为:“控江”“望湖”“靖海”“试泉”。无锡的北面是长江,北门“控江门”由此得名。那时的无锡城北门外,湖泊水面辽阔、河道纵横、通江达海。

以前无锡流传一首歌谣:“南门豆腐北门虾,西门柴担密如麻,只有东门呒啥卖,葫芦茄子搭生瓜。”缘起于明清时无锡南门外所制豆腐细嫩,豆腐干和百叶也很有名,无锡市面上就流传“南门豆腐”。北门虾则是在古代,无锡北门外是芙蓉湖(又名无锡湖,射贵湖,芙蓉湖),面积达一万五千顷。芙蓉湖很浅,清波涟漪,盛产鱼类和莲藕,许多湖滩屯垦成田后沟渠、河塘依然星罗棋布、水草丰美。笔者居住在城北吴桥、黄埠墩京杭大运河畔,记得小时候有一年夏天,吴桥堍的无锡“利用造纸厂”向河里排放浸泡纸浆的污水,早晨上学路过河边,只见水面上密密麻麻地浮着一层正在透气的河虾,用手随意抓一把,手掌里就能抓起好几只一寸长的活虾。

明清以来,无锡工商业兴起,在建于唐贞观年间的莲蓉桥到北城门之间,两边形成各类商店的北大街逐渐形成,据1930年《无锡概览》记载,当年北大街商店已达61家,而至新中国成立后商业门类更加齐全,店铺规模更加宏大。

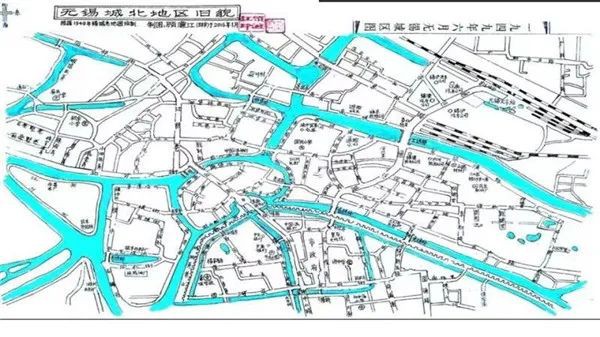

旧时,莲蓉桥周边有“一街”(北大街),“一浜”(游山船浜),“五弄”(笆斗弄、小邾弄、布行弄、坛头弄、游弄),“四沿河”(芋头沿河、麻饼沿河、桃枣沿河、茅蓬沿河)。莲蓉桥北堍的北塘地区还有米码头、钱码头、茧丝码头、造船码头、农贸码头和老市场。

1945年抗战胜利后,无锡北城门改称“胜利门”,1950年拆除城墙和城门,胜利门旧址形成胜利门广场,建有邮局、银行、第一百货商店、油麻店等;改革开放后高楼拔地而起,先后建有一百新大楼、交电商场、红梅市场、聚丰园大酒店等;近年来建起了下沉式地铁广场、红豆大厦、茂业百货大楼。

莲蓉桥,始建于唐贞观三年(公元629年),至今已近一千四百年,俗称大桥。位于无锡城北城门外的京杭古运河上。莲蓉桥以前是石拱桥,这座桥在当时是无锡最大的桥,所以大家又俗称“大桥”。它的桥堍一带,无锡话就叫“大桥下”,莲蓉桥初建时原为石级拱桥,至1938年改为钢筋混凝土平桥,1970年改建为双曲拱桥,1980年,再次拓宽重建,桥堍两旁的石级也被拆除。这座桥见证了无锡商业发展的印记,明清时的米市、近代的米码头和钱码头都与这座桥息息相关。它是古代无锡的中心商务区。无锡历史上以四大码头著称,包括米市米码头,土布布码头,丝市丝码头、还有钱庄、银行钱码头。“大桥下”即是四大码头的发源地之一。

我要说两句