回忆中的大运河,总是会首先想到苏东坡。作为一个文化人,苏东坡让后人永远怀念。晚年的他从海南流放归来,在蜀地的一个叫玉局观的道观挂职。苏东坡没去寺庙里就职,他一路向南,再向东,朝着江苏的方向直奔而来。我对他来江苏的具体路线,已记不清楚,当年曾经为此很认真地做过一番研究。现在只记得到了江苏境内,沿着大运河,最后进入常州。正是天气最闷热之际,船舱里更热,热得只能光膀子,裸着上半身,也就是我们南京人说的赤大膊。

常州人民听说苏东坡来了,立刻万人空巷,都来到运河边上,一方面欢迎他,另一方面,当然也是想见见伟大的苏东坡风采。于是大家见到了裸着上半身的东坡先生,他老人家袒胸露腹,从船舱里走了出来,向常州人民拱手致意,同时嘴里忍不住念叨: “这样欢迎,折煞人也!”

我喜欢这样的一个热情场面,总是无法忘了大运河边的这一幕。天气那么湿热,挥汗如雨,常州人民中一定也有许多光着膀子的男人,他们站在运河边上看风景,对着诗人指指点点。而今天的我们,却是穿越了一千多的时光,欣赏着风景中的他们。当年乾隆皇帝下江南,到了常州,想到苏东坡,崇敬之情顿起,写诗纪念,在运河边舣舟亭附近,他老人家居然一连写了三首诗,其中之一是这么写的:风流苏髯仙,遥年此系艇。遗迹至今传,以人不以境。

乾隆皇帝的这首诗,强调了以人为本,在他眼里,大运河也就这样,重要的应该是人,是苏东坡本尊。中国古代的京杭大运河,是非常重要的交通要道,千百年来,南来北往,无数游客匆匆走过,习以为常,习惯成自然。没人太把大运河当回事,大运河就是今天的高速公路,就是今天的高铁,因为有了高速公路,有了高铁,我们的日常生活变得更加方便,对于古人来说,大运河也谈不上多伟大,它就那样。

我们今天很喜欢说大运河的文化含量,文化也是慢慢才形成的,有时候,文化也就那么回事,人文化成,文化这玩意要是离开了人,什么都不是。

江苏境内的大运河,最早只是与战争有关,为了去征伐别人,为了称霸,为了开疆拓土。有一种流行说法,就是大运河的第一锹,是春秋时期的吴王夫差开挖。当年的江南,水网四通八达,吴国军队要想远征,要想逐鹿中原,就要考虑如何将长江与淮河沟通。在古代,这是一个非常不容易办到的事情,只能更多地利用自然河道,多绕点路,多绕很多路。因此,最初的河道,东自太湖出发,沿胥溪西上,直到今天的芜湖附近,才能进入长江,再渡过长江往北,沿栅水到巢湖一带,然后北入淮水。再以后,为了走近路,便有了人工开挖的邗沟,路程大大地缩短,南北距离被拉近了。

古邗沟是江苏境内大运河中非常重要的一段,虽然最初目的,只是为了军事,为了定鼎中原,实际效果则是极大地方便了老百姓,方便了人民群众的生活出行。事实上,人工开挖大运河,自吴王夫差的第一锹开始,从来就没真正停止。秦朝和汉朝,以及后来的南北朝,大运河一直在断断续续挖掘,越挖越远,越挖越长。因此,隋炀帝在古邗沟的基础上,花了六年时间,完成的京杭大运河,也只是充分利用了前人成果。

因为吴王夫差,因为隋炀帝,因为这两个既富传奇,又是悲剧性的人物,江南的命运就此改变。不管怎么说,大家都会明白,大运河的功要远远大于过。而大运河的历史功过,也用不着我来过多评价。唐朝诗人皮日休甚至把隋炀帝修大运河,与大禹治水相提并论。过去的很多年,大运河都是中国的经济命脉,皇家政权要想维护自己统治,必须要依靠大运河,必须要管理大运河。

事实上,大运河带给我们的联想,更多的还应该是芸芸众生的普通人。真正要回忆大运河,我会更多地联想到古代游子,想到当年的南船北马,想到南来或北往的文人。大运河并不像我们想象的那样,它不是始终畅通。我们都知道,自然和人为的原因,到了明清之际,北方的大运河,渐渐地已失去了通航能力。

遥想当年,北方人南下,到今天江苏的淮安境内,必须下马坐船,从此开始一段行舟的诗意生活 。南船北马是古代南北交通,最常见的出行方式,很显然,长途旅行中,与颠簸的马车相比,船上的感觉可能会舒适一些,磨墨题诗也方便得多。

有了高铁,从南京去上海,只要一个多小时。可是一百多年前的晚清,沪宁铁路还没开通,清华四大教授之一的赵元任先生,从家乡常州去上海,必须先坐船绕道南京,再坐江轮赴沪,要走一个三角形,要花一周时间。

自从有了火车,一个旧时代结束了,一个全新的时代开始了。时间开始有了全新的意义,不过仍然还有不同的理解,譬如在民国时期,丰子恺先生从家乡去省城,乘火车只要四个小时,可是宁可坐船,坐船要四天,他认为这样可以看到更多的风景。快还是慢,这可以是人生的两种选择,大多数时候,我们都喜欢快,喜欢快捷,然而有时候,我们也可能会希望慢一点,为什么不能慢一点呢。

我有过两段大运河上的亲历,一次是从苏州去杭州,一次是在苏州古运河上夜游。第一次的舟行说来非常奇特,那是三十多年前,在大学读研究生,我们出门访学,去了苏州,到范伯群先生家,请他为我们上课,讲完课,付了五元钱的讲课费。范先生一边在收据上签字,一边说我跟你们先生是好朋友,为他的学生上课,还要这样真是不好意思。然后,大约也是范先生的主意,劝我们干脆坐船去杭州,觉得这样更有诗意。那时候,老作家汪静之先生与黄源先生还健在,我们计划中要去拜访他们。

于是就上了从苏州去杭州的夜航船,因为年轻,也没觉得这样旅行,会有什么样的意义,好像是上了船就聊天喝酒,然后就睡觉,进入了黑甜之乡。醒来时,已经到杭州境内。旭日初升,景色很美,想到船舱外去看看风景,可是刚走出去,便被臭烘烘的气味熏了回来。那是上世纪八十年代初期,京杭大运河杭州段,被污染得不像样子,河水黑乎乎的,漂浮着各种杂物,我们当时并没感到诗意,感到的是诗意的消逝。

第二次在苏州夜游古运河,完全是另一种感受,从一个极端,走向另一个极端。时间是新世纪,第一次过于简陋,虽然卧铺,又脏又乱又差,第二次过于豪华,有空调,有吃有喝,还有人唱昆曲。走出船舱,清风扑面,精神立刻为之一爽。两岸风景如画,灯光五颜六色,站在船头上,与陆文夫先生通了一会手机,向他老人家问好。陆文夫是家父的挚友,那好像也是我最后一次与他聊天。

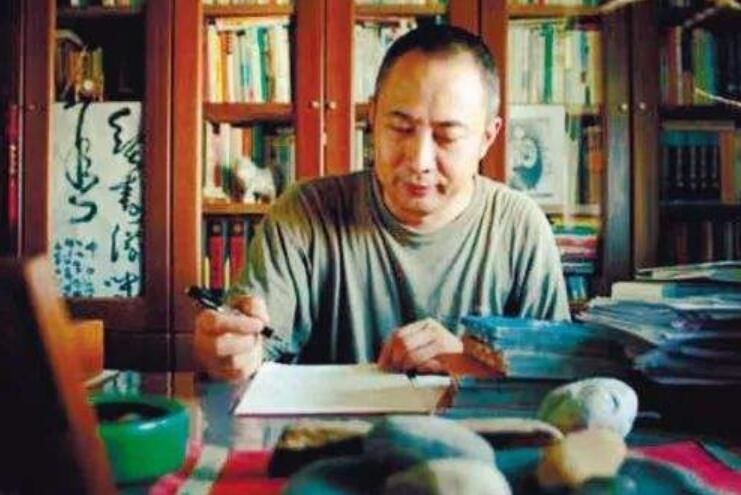

叶兆言,主要作品有八卷本《叶兆言中篇小说系列》,三卷本《叶兆言短篇小说编年》,长篇小说《一九三七年的爱情》、《花煞》、《别人的爱情》,《没有玻璃的花房》、《我们的心多么顽固》,《很久以来》,《刻骨铭心》,散文集《流浪之夜》、《旧影秦淮》、《叶兆言绝妙小品文》、《叶兆言散文》、《杂花生树》、《陈年旧事》等。

(原载于《扬子晚报》2019年10月09日A16版)

我要说两句